はじめに:天空の創意|『文學の実効』試し読み

- 書籍編集部 CCCメディアハウス

- 2023年7月28日

- 読了時間: 20分

夜は明けたばかりだった。

だが、「バラ色の指持てる暁」[訳注:ホメロスなどの古代叙事詩に用いられる定型句]のかすかな光のなかで見ても、その発明が驚異であることに間違いはなかった。それさえあれば、心の傷を癒し、暗闇から希望を蘇らせ、有頂天な気分やありえない日々を生み出し、重苦しい感情を吹き飛ばし、空の向こう側を旅することさえできる。

その発明とは文学である。その驚異的な力を理解するために、まずはその夜明けの時代にまでさかのぼり、文学が発明された理由や目的について考えてみよう。

文学の発明

紀元前2300年ごろのある日、現在のイラクのあたり、雪解け水が流れるティグリス川のほとりにある日干しレンガづくりの大きな宮殿のなかで、文学を最初に発明したとされる女性が生まれた。

その新生児は、並外れた功績により名声を博していた自国の軍隊を描いた白岩のレリーフに囲まれ、芳香のかおるスギのベッドに寝かしつけられていた。その軍隊は、山々を灰と化し、大量の血を飲み干し、イバラの谷の獣を征服したのだった。

だが、夢見る嬰児は間もなく、その軍隊よりはるかに有名な存在になった。アナトリアの銀鉱からペルシャ湾岸の砂浜まで、メソポタミアのありとあらゆる都市国家でその名前が賛美された。その名前とは、エンヘドゥアンナである。

エンヘドゥアンナが名声を獲得する旅路は、ようやく大人になったころに始まる。そのころ南部に派遣され、ヤナギの生い茂るユーフラテス川の河口にあるアーモンド形の都市を訪れたのだ。その都市はウルと呼ばれていた。驚くほど想像力に富んだ地として崇められていた場所である。

この地で月を崇拝する漆黒の髪の住人たちは、それまでに車輪や帆船、掛け算表を考案していた。そしてさらなる驚異を生み出すために、その活気ある工房に原材料を供給しようと、壁に囲まれた巨大な港を建設し、レバノンの山林から木材を、マガンの採掘場から銅を、アフガニスタンの鉱脈から青い宝石を輸入していた。

こうして商取引の複雑なネットワークが張りめぐらされるようになった結果、紀元前3000年ころまでに、何よりも世界を一変させるあるものが生み出された。それは、当時の言葉で言う「ナムドゥブ」、つまり筆記法である。ウルの砂だらけの港では、速乾性の粘土板に楔型文字を刻み込む筆記法により、あらゆる船荷の取引が記録され、受取台帳の管理や税の細かい計算がなされていた。

これら多くの技術革新により、ウルは世界でもっとも豊かな都市となった。貿易商たちは、中庭を持つ自宅を真珠のモザイクで装飾し、自分が死んだ際には黄金の霊廟に葬らせた。そこでエンヘドゥアンナは、父のアッカド王サルゴンから、ウルの豊かな財産を獲得せよとの命を受けた。その財産を運ぶロバの隊商が草原を越え、北のアッカド帝国へと絶えず流れるよう手はずを整えるのである。

ウルの誇り高い商人をそう簡単に手なずけられないだろうことは、サルゴン王もわかっていた。だが王は、娘の才能にこのうえない自信を抱いていた。エンヘドゥアンナは、王の子どものなかで誰よりも頭の回転が速く、誰よりも冷酷だっただけではない。母親譲りの弁舌の才能にも恵まれていた。塩さえ甘く思わせ、心からの怒りさえなだめてしまうほど、巧みに言葉を操れるのだ。

エンヘドゥアンナは、この使命を受けるとまず、得意の才能を活かしてある発明を行なった。自分の名前をつくったのである。

「エンヘドゥアンナ」というのは、産着を着せられ幼児用ベッドで寝かされていたころに父親から呼ばれていた名前ではない。自分で自分につけた新たな名前である。それは、初めて耳にすると奇妙な響きがする。だが、エンヘドゥアンナがウルに到着すると、そんな名前を考案したのが計算ずくだったことが明らかになった。

ウルでは数時間前に日が沈み、海岸の空気はひんやりとしており、空は雲もなく真っ黒だった。天空の頂点には真ん丸の聖なる月がかかり、エンヘドゥアンナを照らしている。彼女は、羽飾りをつけたラクダ革のローブをまとった聖職者がこぐパピルスの小舟に乗って、ウルの主要通路である運河を滑っていく。水路の両側には、青銅製の鎌形の刀を身につけた船乗りや書記官、ビールの醸造業者らがたむろしている。

やがてエンヘドゥアンナの目の前に、その影で星の光を遮るように、ウルの歴史あるジッグラト[訳注:古代メソポタミア地方に建てられたピラミッド形の神殿]が巨大な姿を現した。

このジッグラトは、ウルの神々のよりどころだった。その基部のレンガは、大昔の大洪水の暴風雨にさらされていた。高い台座の上に左右非対称につくられた巨大な礼拝堂の内部には、細長い寝室が広がっており、そこで月神がヨシの女神との間に、太陽神と両性具有の愛の女神を産んだという。

これらの神々は血に飢えていることで知られていたが、躊躇している余裕などない。エンヘドゥアンナは、ジッグラトの突き出た角が影をつくっているところに静かに舟を留めた。あたりはバラなどの草花の香りに包まれている。そこで彼女は、真夜中の月明かりに目を輝かせながら、聖職者たちに熱を帯びた調子でこう唱えるよう命じた。

「かの女性は高貴なる月の神官なり」。

この文句をもとの言語で言えばこうなる。「エン・ヘドゥ・アンナ、エン・ヘドゥ・アンナ、エン・ヘドゥ・アンナ」

エンヘドゥアンナが自分をそう名づけた理由はそこにあった。これにより、ウルの神官の位を継ぎ、その民衆の主席司祭となった。いまや彼女は、運河のほとりで、月を崇拝する5万人の民衆に取り囲まれていた。自ら生み出した言葉で、自らに力を付与したのである。

だがこの名前は、エンヘドゥアンナの発明の始まりに過ぎなかった。彼女は舟を下りると、ベージュピンク色の1000段もの階段を昇り、ジッグラトの頂上にある秘密の礼拝堂に向かった。そして、その天にも届きそうな高座に上がり、水漏れを防ぐため瀝青で側面を覆った聖なる水盤に入って身を清めた。

それが終わると、聖なる水で体を輝かせながら、信徒たちをひざまずかせ、声を張り上げてこう朗誦した。

命を養う者よ。 偉大な母から生まれ、 ヘビのようにうねる浅瀬から雄牛のように立ち上がる者よ。 あらゆるものの上を照らしたまえ。

エンヘドゥアンナが詠うと、民衆の声がそれに応えた。すると、1000もの月のミルク色の明かりで、地平線がかすかにきらめいた。誰もが思いもかけなかったことに、真夜中に新たな朝が現れたのだ。

こうしてエンヘドゥアンナは文学を発明した。

もちろん厳密に言えば、文学を最初に発明したのは彼女ではない。ほかのジッグラトには、彼女の時代よりも前に刻まれた賛歌がある。その一つである『キシュ神殿賛歌』は、数世代も前のものだ。

さらにその前には、無数の世代にわたる口承文学の時代がある。それは、ホモ・サピエンスの時代を超え、アフリカやアジアの石器時代に狩猟採集生活をしていたホモ・エレクトゥスの時代にまでさかのぼるかもしれない。古代の人類が100万年以上前に、ケニアの大地溝帯の火山湖のほとりや、虫が飛び交う陝西の湿地で、世界で初めての神話や寓話を生み出していた可能性もある。

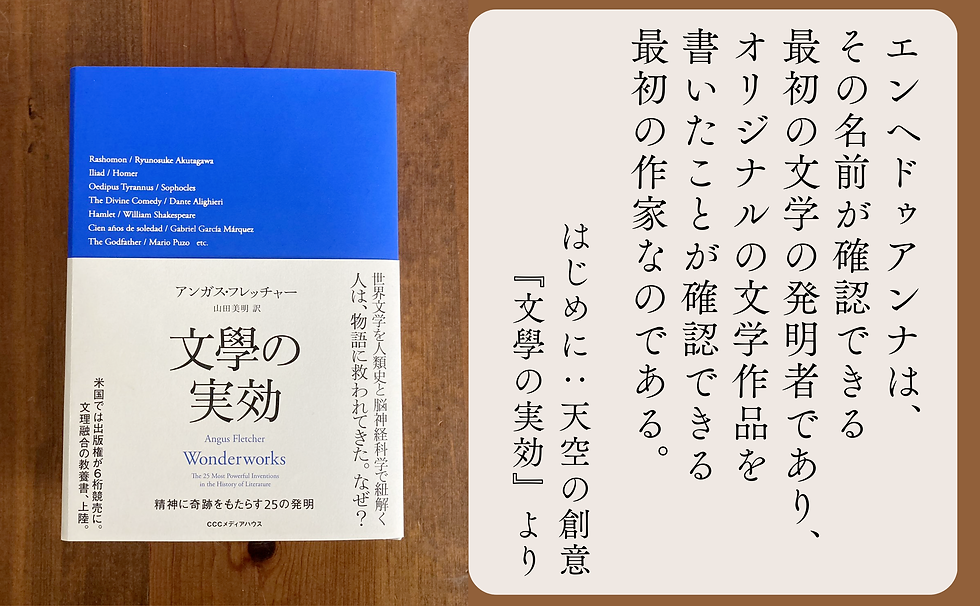

だがエンヘドゥアンナは、その名前が確認できる最初の文学の発明者であり、オリジナルの文学作品を書いたことが確認できる最初の作家なのである。

そうなれたのは、彼女が幸運にも記録の時代に生まれたからだ。ウルの港での取引を入念に記録したあの楔形文字を使い、エンヘドゥアンナは自分の思いを粘土板に刻み、遠く離れた読者にそのきらめきを伝えることができた。あるいは、彼女の創作物があまりに感動的だったために、シュメールの書記官たちが以後数百年にわたりそれを複写し続けたからでもある。

さほど才能に恵まれなかった彼女の兄弟たちは、宮殿内の暗殺者により石製の印章で撲殺され、やがて東の山地からやって来た侵略者により、父親の血統はすべて途絶えてしまったが、その後も彼女の作品は生き続けた。

だが、エンヘドゥアンナが最初の作家になれた最大の要因は、彼女が文学の発明者として認められることを望んだからにほかならない。あからさまなほど、自作の詩のなかに自分の名前を入れ込んでいるのである。

女神よ、私エンヘドゥアンナは神官時代からあなたの名前を称えていた。

自分のえり抜きの詩を集めた詩集を編纂したときも、巻末に自慢げにこう記している。

私エンヘドゥアンナがこの冊子をつくった かつてほかの誰もつくらなかった冊子を。

つまり、このエンヘドゥアンナのなかに、文学を発明するとはどういうことかを示す最古の事例が垣間見えるのである。それがたとえ垣間見えるだけであったとしても、私たちの祖先がなぜそんな発明をしたのかを探るには、それだけで十分である。

文学はなぜ発明されたのか?

エンヘドゥアンナは、その名前を新たにつくったのと同じ目的から、あのジッグラトの詩句を生み出した。その目的とは、天上の力を手に入れることだ。

文学が持つ全能の力に対するこうした信仰がその後も続いたことは、古代世界の聖なる書物を見ればわかる。エンヘドゥアンナが生きた時代から8世紀ほどのちに成立したヒンドゥー教の聖典『ヴェーダ』では、隠喩的な直喩を駆使して、双子の馬の神ナーサティヤとダスラを称えている。

それからさらに8世紀後に成立したユダヤ教のトーラー[訳注:旧約聖書のなかの「モーセ五書」を指す]では、頭韻を利用して、エデンの園に死が訪れる場面を描写している。さらにそれから半世紀後に執筆された古代ギリシャの『神統記』では、詩的反復を用いて、天空神と地母神が巨人キュクロプスを産む場面を表現している。

つまり、その時代には聖典と文学がつながっていた。実際、「文学(literature)」と「聖典(scripture)」という語はどちらも、同じ「書かれたもの」という語源を持つ。まったく同じものを二通りに言い換えたに過ぎないのである。

では、古代にこれほど文学が畏敬されたのはなぜなのか? エンヘドゥアンナをはじめとする祖先たちは、そのページのなかにどんな偉大な力を見出していたのか? その力はさまざまあるが、そのなかでも際立っている力が二つある。

第一の偉大な力とは、物語である。物語は出来事と結びついており、その始まりと終わりを提示する。そのため、「この宇宙はどこから生まれたのか?」といった疑問にも答えられる。たとえば、アステカ族の前に中央アメリカのアナワク高原に暮らしていた民は、こんな寓話を語り継いでいた。

暗闇のなか、神々が一堂に会した。神々が光をつくるためには、燃料が必要になる。そこで高慢なテクシステカトルが、自分を燃やせばいいと自ら志願した。だが、炎を目の前にして、テクシステカトルはためらった。すると、みすぼらしく慎ましいナナワツィンが、炎が消えてしまう前にそのなかに飛び込み、太陽になった。自分の臆病を恥じたテクシステカトルは、そのあとに続いて火のなかに飛び込み、月になった。

また、「私たちは死んだらどこへ行くのか?」という疑問にも答えられる。エジプト古王国の時代、紀元前2320年ごろに建てられたサッカラのピラミッドには、こんな言葉が記されている。「善良なる魂は東の空の舟をこぎ、アシの野原の水路を渡る」

文学が持つ第二の偉大な力とは、愛・驚異・信仰といった感情の喚起である。これらの感情は相当な力を持ち、人生最大の悪魔から私たちの身を守ってくれる。

たとえば、孤独の悪魔から身を守るものとしては、ウルにある別の月の神殿に刻まれた「シュ・シンへの愛の祈り」がある。エンヘドゥアンナの3世紀後に記されたこの祈禱文には、こう記されている。

わがきみよ。 私は遠慮なく あなたに願う。 私を支配したまえ。 私が触れられるようあなたの神殿を開き その愛でわが暗き闇を照らしたまえ。

また、恐怖の悪魔から身を守るものとしては、インドのサンヒター[訳注:ヴェーダのもともとの本体部分を指す]がある。カバノキの樹皮でつくられた唱和用の冊子には、灰とタールのインクでこう記されている。「偉大なる雷の神よ、力の扉を開け放ち、私たちに勇気を与えたまえ」

感情を高揚させたり、宇宙の成り立ちを説明したりするこれらの文章は、「命を養う者よ……あらゆるものの上を照らしたまえ」と唱えたエンヘドゥアンナとつながっている。いずれも、文学が私たちを支え、暗闇から導き出してくれると信じている。

だがエンヘドゥアンナが教えてくれるのは、物語と感情の喚起という文学が持つ二つの力だけではない。その力を天から引きずり下ろし、自ら夜明けを生み出す方法も教えてくれている。

エンヘドゥアンナのもう一つの発見

エンヘドゥアンナは、文学を不滅の聖典と見なしていただけでなく、世俗的な発明品とも見なしていた。つまり、文学を一種のテクノロジーのように扱っていた。

現代ではテクノロジーというと、鋼鉄やシリコンでできた機器を思い浮かべがちだ。エンヘドゥアンナの時代でさえ、そのあたりの事情はさほど変わらない。彼女の父親の臣民たちは現代人と同じように、銅や青銅、錫でできた装置や仕掛けこそがテクノロジーだと思っていた。

だがテクノロジーが金属製である必要はない。テクノロジーは、粘土や紙、インク、あるいは声など、ありとあらゆるものから生み出せる。工学の歴史の最初期にまでさかのぼってみれば、テクノロジーとは人間がつくり出した、問題解決に役立つあらゆるものを指すことがわかる。

たとえば、寒さの問題を解決するために、火を手なずけるテクノロジーがある。旧石器時代の人間が黄河流域の石灰岩を掘ってつくった暖房用のくぼみがいい例だ。また、飢えの問題を解決するために、肉を処理するテクノロジーがある。更新世のヒトは、タンザニアの小川にある珪岩を割ってナイフをつくっていた。さらには、前方に何があるかわからない問題を解決するために、信号を送るテクノロジーがある。古代のアメリカ原住民は、北アメリカにいる鳥の骨に穴を開け、笛として使っていた。

エンヘドゥアンナの事例でも述べたように、文学もまた問題の解決に役立つ。だが実際のところ、彼女が文学を利用したのは、前記のような古代のテクノロジーとは種類が異なる問題に対処するためだった。これまでに挙げたテクノロジーはきわめて多様に見えるが、その根底には共通の意図がある。この惑星を飼いならすという意図である。寒い夜に火で体を温め、飢えをしのぐためにナイフを使って栄養を確保し、先が見えない未来について笛で情報を伝える。そうすることで、物理的環境を人間の意のままに変える。

こうした作業は古代に限らず、人間が暮らしているところならどこにでも見られる。現代でさえそれが、最先端の工学の目標である。ドローンやスマートフォン、アルゴリズム、仮想現実、スマートホームなどはいずれも、食べ物やデータなどをやりとりするためにつくられ、この時空間を私たちのニーズや願望に合ったものにしている。

だが、これまでの自分の人生を振り返って考えてみると、人生が、物理的な世界に対処するだけの問題よりもはるかに根本的な難題を投げかけてくることに気づくはずだ。その難題とは、人間らしさそのものがもたらす問題である。

人間らしさとは、「なぜ?」と考えることだ。私たちはなぜここにいるのか? 私たちがこの時間を過ごしている目的は何なのか? この人生に何らかの意味があるのか? あるいは、人間らしさとは、理不尽な欲望、抑えきれない情熱、心を粉々に打ち砕く悲しみを抱くことだ。

つまり、この科学の時代にふさわしい露骨な表現で言えば、人間らしさとは、人間の脳がもたらす問題を抱え込むことである。人間の脳は、答えられない疑問を無限に生み出す。また、さまざまな感情を引き起こし、それにより私たちは、人生を発展・前進させていく一方で、自分に害を及ぼすものを追い求めたり、存在しないものを怖れたり、逃れようのない老いや死などに怒りを向けたりもする。

ここ最近の研究によれば、これは人間に固有の問題ではない。近縁の動物たちも、人間の神経回路を部分的に共有している。そのため、チンパンジーは不安に悩まされ、ゾウは仲間の死を嘆き、イヌは孤独を寂しく思い、レイヨウは存在しないものに怯える。

とはいえ、人間の脳のハードウェアは並外れて精緻なため、人間においてはそれがことのほか大きな問題になる。前例のない成功を成し遂げた人でも、人生に意味はないと思うことがある。友人が1000人もいる人でも、孤独に押しつぶされることがある。燦然と輝く日光を浴びながら散歩しているときでも、この世界が灰色に見えることがある。

この問題はあまりに深く、不可解で、多方面にわたるため、いかなるテクノロジーでも対処できないように見えるかもしれない。だが、ジッグラトに刻まれたエンヘドゥアンナの詩句や、独自の文学性を持つ世界各地の聖典であれば、この問題に対処できる。これらの作品は、文学が持つ物語という偉大な力を利用して、実存的な疑問に答えている。また、感情の喚起という偉大な力を利用して、不安定な精神に一体感や勇気を与えている。

このように、文学というテクノロジーは、新石器時代の斧や青銅器時代の鋤など、金属や石、骨でつくられた創造物とは種類が異なる。これらの創造物は外側に向かい、この世界で生きていくための問題に対処する。一方、文学は内側に向かい、人間として生きていくための問題に対処する。

確かに、文学をいちばん最初に生み出した人々の心のなかに、そんな大それた意図はなかったかもしれない。実際、多くの古代文化では、文学の作者は自分には何の意思もなく、ただ詩神など天の神々に導かれて書いただけだと主張している。

だがそこへ、エンヘドゥアンナが現れた。以下のような彼女の言葉は、文学の作者がテクノロジーを生み出し、イノベーションを起こせることを発見した事実が垣間見える最古の事例と言える。

私エンヘドゥアンナがこの冊子をつくった かつてほかの誰もつくらなかった冊子を。

これはあからさまな自慢なのか? エンヘドゥアンナは、「偉大な母から生まれた」創造行為の共同作業者として、女神の生命エネルギーを伝えていただけなのか? それとも、もっと大胆に、自分だけがこの文学という発明をなしえたのだと信じていたのか? 自分が称える神々でさえ、ウルの商人を手なずけ、その地を支配するという使命を実現するためにつくりあげたフィクションだと考えていたのか? 天界は自分が生み出した物語の舞台に過ぎないとさえ思い込んでいたのか?

その答えはわからない。だがいずれにせよ、エンヘドゥアンナに続く作者たちは、魔法のような超自然的存在の助けがなくても、文学のギアやスイッチを操作できることを知った。そうすれば、物語を使って人生の具体的な疑問に答え、感情を生み出して心に慰めや高揚感をもたらすどころか、新たな世界や、新たな永遠の真理さえつくりあげることができる。

こうして、深夜にエンヘドゥアンナがウルに到着してからおよそ2000年後の紀元前1000年紀に入るころには、文学は、司祭や医師の手の届かない闇に希望や安寧をもたらすものという評判を獲得していた。

古代ギリシャのヘレニズム期の哲学者エピクロスが神々は立ち去ったと断言すると、その弟子が『物の本質について』という叙事詩を通じて、強固な目的意識を復活させた。また、中国の周王朝の医師たちが、折れた骨は治せるが悲しみは癒せないと言うと、機知に富んだある妻は、長江の湿地に生えていた竹に以下のような叙情詩をしたため、夫の悲しみを癒そうとした。

あなたが赤足のガチョウとカモを持って 狩りから戻ってきたら 絹の歌に合わせて 二人でごちそうを楽しみましょう。 私は長寿を祈ります。 髪が白くなっても あなたに抱かれていられますように。

医師には軟膏も薬もなかったのかもしれない。天の神々は消えたか、人間に冷たくなったのかもしれない。だがそれでも、文学のおかげで、心を癒し、気持ちを奮い立たせることができた。

つまりそれが、文学が発明された理由であり目的である。この物語と感情のテクノロジーは、人間性がもたらす心理的問題に対処するのに役立つ。人間であるがゆえの疑念や苦しみを克服するために、文学は発明されたのだ。

このテクノロジーは、それを生み出した祖先がこの世を去ったとたんに効力を失うことはなかった。それはいまだに、死の恐怖を和らげ、打ち砕かれた心を元に戻すことができる。いまだに、星々の向こう側にあるものや不死の意味を教えてくれる。

というのは、祖先たちがこのテクノロジーを利用するための設計図を残しておいてくれたからだ。

文学を利用するための設計図

文学の力を最大限に活かすため、祖先は文学を一つの偉大な発明と考えるのではなく、複数の偉大な発明と考えた。

この複数の発明は、それぞれ独自の目的を持ち、それぞれ違う神経回路に働きかけ、それぞれ異なる方法で人間の心に作用する。つまり、悲しみを和らげる発明もあれば、孤独を追い払う発明もある。そのほか、不安を軽減する発明、さまざまな心の傷を癒す発明、希望をもたらす発明、喜びを高める発明、恋心をかきたてる発明、心を落ち着かせる発明など、無数の発明がある。

これらの文学的発明はすべて、そのつくりも作用の仕方もまったく違うため、祖先たちは当初、過去の文学作品のなかから行き当たりばったりにそれを探し求めていた。だが、エンヘドゥアンナの登場からおよそ100世代後の紀元前500年ごろ、突破口が開けた。

「文学的発明を見つける方法」が発見されたのだ。その方法は、わずかな時間で説明できるほど簡単なものでありながら、世界中のどんな文学作品にも適用できるほど用途の広いものだった(その作品の様式がどれほど独創的であり、その内容がどれほど広範囲に及んでいたとしても)。祖先たちはこの方法を使って世界中の書庫を探しまわり、日々の心の健康や幸福感を高める文学的発明を収集した。

ところが、それからわずか数世紀後に突然、その収集活動が終わってしまった。さらなる発明が追加されなくなっただけではない。既存の発明も徐々に忘れられてさびつき、ついには文学というテクノロジーが失われてしまったのだ。

このテクノロジーがどのように失われていったのか? 現代の学校や大学ではなぜ、人間性がもたらす問題を解決するテクノロジーとして文学を利用するよう指導していないのか?

それを知りたい方は、本書の巻末にある「付録」を参照してほしい。だが本書の目的は、文学というテクノロジーの消滅を論じることではなく、それを復活させることにある。

そこでまずは、祖先が発掘した発明を再び掘り起こし、その動きを止めたはずみ車のほこりを払い、腐食した回路を修復し、祖先の心の健康や幸福感を高めた装置を再稼働させるところから始めよう。その後、文学的発明を見つけるかつての方法を新たに二とおりの形で用い、利用できる文学的発明をさらに数倍に増やしていく。

第一に、祖先たちがこの世を去ってから数世紀のうちに生み出された膨大な文学作品に目を向け、かつての方法を使って、そこに見出されるさまざまな発明に光を当てる。

その間には、モダニズム小説、ルネサンス期の戯曲、童謡、スーパーヒーローが登場するコミック、犯罪大河小説、コンピューターアニメの映画、ラブソング、ゴールデンタイムの連続ドラマ、奴隷の物語、スペースオペラ、漫画による回想録、シングルカメラ撮影のホームコメディ、三文冒険小説、ポストモダンの哀歌、ホラー映画、探偵小説、シュールな短編、おとぎ話など、無数のジャンルが生まれている。

第二に、文学的発明を見つけるかつての方法を、人間の秘密を暴く最新の科学と組み合わせる。その科学とは二一世紀の神経科学である。

神経科学の分野では十数年前から、私たちが小説や詩を読んだり、映画や漫画を見ているときの脳内を、脈拍計や視線追跡装置、脳スキャナーなどの機器を使って調べている。この科学プロジェクトはまだ始まったばかりであり、未解決の疑問や学者の意見が一致しない部分もたくさんある。だがそれでも、初期段階ですでに驚くべき事実が明らかになっている。それを、すでに確立された心理学や精神医学と組み合わせれば、文学的発明が脳のどの部分とつながっているのかを示す複雑な構造が明らかになる。

実際、感情の中枢である扁桃体、想像力の拠点となるデフォルトモードネットワーク、精神の中心である頭頂葉、心を穏やかにする共感システム、神の視点をもたらす前頭前野のニューロン、喜びをもたらす尾状核、幻覚状態を引き起こす視覚野といった部分が文学的発明と結びつくと、鬱状態が和らぎ、不安が軽減され、知性が研ぎ澄まされ、精神力が高まり、創造力がかきたてられ、自信が生まれるなど、無数の心理的恩恵がもたらされ、毎日が豊かなものになる。

それを考えると、私たちの祖先は意外なことに、自分たちが自覚していた以上に正しかったことがわかる。エンヘドゥアンナが月明かりのもとで成し遂げた偉業は、数えきれないほどの人々に受け継がれ、私たちの心を癒し、その精神を高める発明で文学を満たし、私たちに新たな生命を吹き込み、その生活を活性化してきた。

それを未来へつないでいこう。祖先たちがかつて発見したものを再発見し、それが現代科学に支えられていることを理解しよう。

それでは次の章で、夜明けのあとに何が起きたのかを見ていこう。

コメント